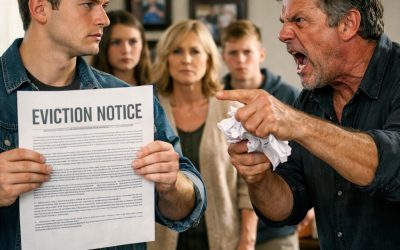

Daniel golpeó la mesa con el puño.

—¡Está desnutrida, asustada y cree que estoy muerto! —gritó—. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?

Vanessa se encogió de hombros.

—Tú nunca estás. Alguien tiene que educarla.

Esa respuesta fue suficiente. Esa misma mañana, Daniel llamó a su abogado y a los servicios sociales. Lily fue llevada al hospital para una evaluación completa. Los médicos confirmaron signos claros de maltrato psicológico y negligencia física. Cada palabra del informe era como un cuchillo para Daniel.

Cuando Vanessa fue interrogada, intentó justificarse, pero los testimonios de Lily fueron firmes y dolorosamente claros. Habló de noches en la oscuridad, de hambre, de amenazas. Habló de cómo su madre le decía que nadie la creería.

Daniel pidió el divorcio y solicitó la custodia completa. El proceso fue rápido debido a la evidencia. Vanessa fue obligada a abandonar la casa y se enfrentó a cargos legales.

Durante semanas, Daniel reorganizó su vida. Rechazó viajes, trabajó desde casa y llevó a Lily a terapia. Poco a poco, la niña empezó a sonreír de nuevo. A dormir con la luz apagada. A confiar.

Un día, Lily le preguntó:

—Papá, ¿por qué mamá me odiaba?

Daniel la abrazó con fuerza.

—No te odiaba, hija. Estaba rota. Pero eso nunca fue tu culpa.

Sin embargo, Daniel sabía que el daño no desaparecía tan fácilmente. Quedaban heridas invisibles, preguntas sin responder y un largo camino por recorrer.

¿Podrían realmente reconstruir sus vidas después de todo lo ocurrido? La respuesta llegaría en la Parte 3.

El juicio terminó un viernes gris de noviembre. Daniel Harrington sostuvo la mano de Lily mientras el juez leía la sentencia. Vanessa fue declarada culpable de abuso psicológico y negligencia infantil continuada. No hubo gritos ni lágrimas en la sala. Solo un silencio pesado, definitivo. Para Daniel, no se trataba de venganza, sino de cerrar una puerta que nunca debió existir.

Después del juicio, padre e hija salieron del edificio del tribunal y respiraron aire fresco. Lily levantó la vista y preguntó con voz suave:

—¿Ahora ya terminó todo, papá?

Daniel se agachó a su altura.

—Lo peor ya pasó. Ahora empieza lo bueno.

Y no era una promesa vacía.

Daniel vendió la antigua mansión. Cada pared de aquella casa guardaba recuerdos que no merecían acompañarlos al futuro. Se mudaron a un barrio tranquilo, cerca de una escuela pública con un programa de apoyo psicológico infantil. Daniel reorganizó su trabajo para estar presente: rechazó ascensos, redujo viajes y empezó a trabajar en remoto tres días a la semana. Por primera vez, el éxito dejó de medirse en cifras.

Lily continuó con terapia. Al principio hablaba poco, pero poco a poco comenzó a expresar lo que había callado durante años. Contó cómo su madre le decía que era un estorbo, que su padre la había abandonado, que nadie la quería. Contó noches enteras en el armario, contando segundos para no pensar en la oscuridad. Cada sesión era dolorosa, pero también liberadora.

Daniel asistía a sesiones familiares. Aprendió algo fundamental: el daño no desaparece solo con amor, necesita constancia, paciencia y responsabilidad. Aprendió a no sobreproteger, a no llenar los silencios con excusas, a escuchar incluso cuando dolía.

Un año después, Lily durmió por primera vez con la puerta cerrada y la luz apagada. Daniel lo supo porque ella se lo dijo al desayuno, con una sonrisa tímida.

—Anoche no tuve miedo.

Ese fue uno de los días más importantes de su vida.

En la escuela, Lily empezó a destacar en escritura. Sus profesores notaron que tenía una capacidad especial para describir emociones. Daniel guardaba cada redacción como un tesoro. En una de ellas, Lily escribió: “El miedo es un cuarto oscuro. Cuando alguien enciende la luz contigo, deja de ser tan grande.”

Daniel leyó esas palabras varias veces, con los ojos húmedos.

No todo fue perfecto. Hubo pesadillas, retrocesos, días de rabia y silencios largos. Hubo cumpleaños difíciles y preguntas incómodas sobre su madre. Daniel nunca mintió. Nunca habló con odio. Siempre explicó la verdad con palabras que Lily pudiera comprender.

—Algunas personas no saben cuidar —le decía—. Pero eso no define tu valor.

Con el tiempo, Lily dejó de preguntarse por qué había sido tratada así. Empezó a preguntarse quién quería ser. Se apuntó a clases de natación, hizo amigos, aprendió a reír sin miedo. Daniel la veía correr por la playa los fines de semana y pensaba en lo cerca que estuvo de perderlo todo por no escuchar antes.

Una noche, mientras cenaban, Lily lo miró fijamente.

—Papá, cuando sea mayor quiero ayudar a niños que tienen miedo.

Daniel sonrió.

—Ya lo estás haciendo, solo con existir.

Años después, Daniel entendió que aquella madrugada no solo había salvado a su hija. También se había salvado a sí mismo. Aprendió que el silencio protege al agresor, nunca a la víctima. Que el amor sin presencia no es suficiente. Y que escuchar un susurro puede cambiar una vida entera.

La historia de Lily no fue olvidada. Daniel decidió contarla —sin nombres, sin morbo— en charlas sobre protección infantil. Porque sabía que, en algún lugar, otra niña podría estar encerrada en la oscuridad, esperando que alguien vuelva antes de que sea demasiado tarde.

Si esta historia te tocó, comenta, comparte y reflexiona: escuchar, actuar y creer puede salvar a un niño hoy.

Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.