El silencio fue absoluto…

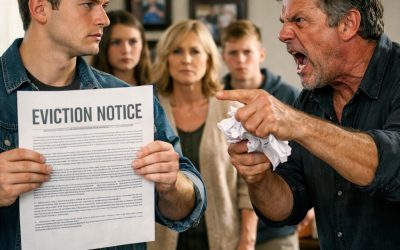

La cara de mi hermano pasó del enojo a la incredulidad en un instante. Podía ver cómo sus dedos seguían aferrando las esposas, aunque su mente parecía haberse desconectado del resto del mundo. Nunca había visto a Rubio tan confundido, tan desconcertado, tan vulnerable.

Mis padres, mis tíos, mis primos… todos permanecían inmóviles, como si esperaran que alguien explicara lo imposible.

—No… no puede ser —murmuró finalmente, como si hablara consigo mismo—. Tú… tú no…

—Rubio —intervine con suavidad—, suéltame y te lo explico.

Pero él no se movió. Su respiración se había acelerado, los músculos de su mandíbula temblaban. Yo conocía esa expresión: era la misma que tenía cuando un superior le señalaba un error grave en una evaluación. Para él, la autoridad militar era un pilar inquebrantable, una línea sagrada que nunca debía cruzar. Y ahora, sin saberlo, había cometido la peor ofensa profesional imaginable… y contra su propio hermano.

Mi padre dio un paso adelante, poniendo una mano firme sobre el hombro de Rubio.

—Hazle caso —dijo, con la voz profunda de quien está acostumbrado a resolver crisis familiares.

Rubio respiró hondo y, finalmente, presionó el broche de seguridad. Las esposas cayeron y el sonido metálico resonó en toda la sala.

Me froté las muñecas mientras él daba un paso atrás, sin atreverse a mirarme.

—Explícate —pidió, pero esta vez su voz no tenía autoridad; tenía miedo.

Lo miré directamente.

—Rubio, la razón por la que desaparecí tanto tiempo no fue para “jugar a los soldaditos”, como siempre te burlabas cuando éramos chicos. Fui asignado a un programa de evaluación estratégica. Clasificado. Me ascendieron hace apenas unos días. Aún no lo han hecho público, y la notificación protocolar a las unidades subordinadas se da en fases. Tu estación policial está programada en una semana.

Mi hermano abrió los ojos como si estuviera recibiendo un golpe.

—Pero… ¿por qué no dijiste nada?

—Porque no estaba autorizado —respondí, sin dureza—. Y porque quería contárselo a la familia personalmente esta noche, después de la cena.

La mesa, antes llena de tensión, empezó a transformarse. Los murmullos regresaron, esta vez mezclados con asombro y un cierto orgullo silencioso. Mi madre se secó las lágrimas con el delantal, acercándose para examinar mis muñecas, como si pudiera borrar con sus manos todo el malentendido.

Rubio, sin embargo, permaneció inmóvil, clavado al suelo. Podía ver perfectamente el torbellino interno que estaba atravesando: vergüenza profesional, un sentido del deber distorsionado por la impulsividad y, sobre todo, el peso emocional de haber humillado públicamente a su propio hermano.

—Yo… —balbuceó—. No sabía. Solo… pensé que tenía que hacer lo correcto.

Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.