La misma que sentí cuando llevé a Héctor al hospital por primera vez siendo niño, cuando Samuel tuvo fiebre y no había medicinas, cuando el mundo me empujaba y yo seguía de pie. Era la fuerza que solo se despierta cuando ya no hay nada más que perder. Por la noche volví a escuchar a la pareja hablando. Esta vez sus voces eran más agudas, nerviosas. ¿Y si el banco la cita sin avisar?, preguntó Verónica. No pueden hacerlo sin mi autorización, respondió Héctor.

No confío en ella. Esa vieja no es tan tonta como parece. Ya está débil. Apenas camina. No tiene idea de lo que pasa. Reí en silencio. Si supieran lo rápido que aún pienso, se asustarían. Si supieran lo mucho que escucho, dejarían de hablar. A la mañana siguiente, cuando Héctor se fue al trabajo, Verónica se quedó en casa. Me llevó el desayuno al cuarto. Un gesto que habría sido amable en otro tiempo, pero que ahora olía a veneno disfrazado de compasión.

Aquí tienes, Lucía, dijo. Tienes que alimentarte bien. Qué detalle el tuyo, hija respondí usando la palabra hija como un arma. Ella sonrió apenas con fastidio. “Dentro de unos días tendremos buenas noticias”, anunció. “Ah, sí. ¿Qué tipo de noticias?” “De esas que cambian la vida”, contestó girando sobre sus tacones. Cuando se fue, me levanté y escondí el plato bajo la cama. No confiaba en lo que había dentro. El sabor de la comida era distinto, metálico. El instinto nunca me falló y esa vez no iba a empezar.

Por la tarde, Elvira se acercó con un sobre. Aquí está todo, me dijo. Don Ramiro lo preparó. Lo abrí. El documento que transfería la casa a mi nombre con una cláusula especial. En caso de fallecimiento, pasaría a ser propiedad de una fundación para mujeres mayores sin hogar. No a mi hijo, no a su esposa, a otras como yo. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. Gracias, Elvira. No me des las gracias, dijo. Solo prométeme que serás cuidadosa.

Siempre lo fui, respondí, pero ahora también seré peligrosa. Esa noche escribí una carta. La dejé sobre mi mesita bajo el retrato de Samuel. Si un día no despierto, no lloren por mí. No fui víctima, fui testigo de mi propia guerra y la gané sin disparar una sola bala. Luego guardé otra carta en el armario destinada a Héctor. En ella le explicaba que ya sabía todo, que si algún día encontraba esa nota sería porque lo había perdido todo, exactamente como me perdió a mí.

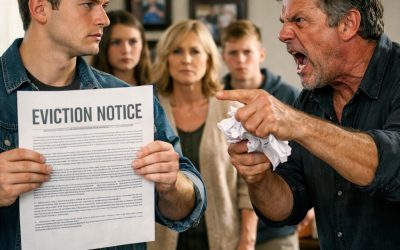

Cuando Héctor regresó a casa, algo en su rostro había cambiado. Demasiada calma. Esa clase de calma que precede a la violencia. Mamá”, dijo con voz suave, “mañana vendrán del banco.” “Ah, sí. ¡Qué sorpresa! Solo necesitamos tu firma, nada más. Claro, hijo. Firmaré lo que quieras.” Sus ojos se iluminaron, creyendo que por fin me había rendido. Me tomó de la mano, fingiendo ternura. Sabía que ibas a entender. Yo le devolví la sonrisa. “Sí, hijo, lo entiendo todo. ” Cuando se fue a dormir, me quedé sola en la cocina mirando la penumbra.

Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.