Mis propios hijos empujaron mi silla de ruedas al lago y dijeron sin bajar la voz: “Se ahogó… ahora los 11 millones son nuestros”. Creyeron que a los setenta y ocho años yo ya no sentiría nada. Que sería lenta. Inútil. No recordaron que crecí frente al Atlántico. Mientras brindaban en la orilla, yo me solté, nadé en silencio y salí del agua. Ahora creen que soy un fantasma. Se equivocan. Soy su peor error.

Mi nombre es Agnes Sullivan, tengo setenta y ocho años, y crecí frente al Atlántico, en las playas de A Coruña. Allí aprendí a nadar antes de saber leer. Allí aprendí a moverme con fuerza, incluso cuando el viento parecía querer derribarme.

Nunca imaginé que mis propios hijos fueran a subestimar esa fuerza.

Era un día cálido de verano. Mis hijos, Christopher y Victoria, me visitaban en la casa de la familia. Me habían insistido para que fuera al lago de un amigo suyo en Galicia. Decían que sería “divertido”. Yo acepté, con mi silla de ruedas eléctrica, pensando que podría pasar unas horas sin problemas.

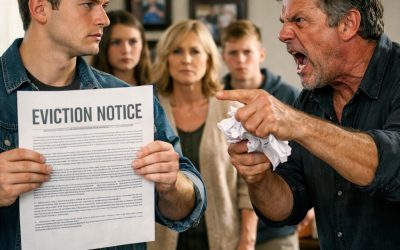

El lago estaba aislado, rodeado de árboles y rocas. Mis hijos empujaron mi silla por el sendero hasta la orilla. Yo confié demasiado, como siempre. Entonces, sin previo aviso, me empujaron directamente al agua. Sentí la fría corriente envolverme mientras la silla caía, desapareciendo bajo la superficie.

—Se ahogó… ahora los 11 millones son nuestros —dijeron, sin bajar la voz, mientras me miraban desde la orilla y levantaban sus copas en un brindis macabro.

Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.