Durante semanas, observé sus movimientos. Cada conversación, cada correo electrónico, cada gesto revelaba su ansiedad. Creían que yo estaba herida, debilitada, asustada. Nada más lejos de la verdad. Cada paso que daban, cada sonrisa que mostraban al planear su “herencia”, yo lo registraba con precisión. Aprendí sobre sus horarios, sus rutinas, sus debilidades.

Un día, mientras revisaban documentos de inversión frente a mí, fingí una leve fatiga y les dije que necesitaba descansar. Ellos se relajaron, pensando que habían ganado. Esa confianza fue mi ventaja.

Comencé a reorganizar mis propias finanzas, asegurando que cada acceso a cuentas importantes quedara bajo mi control. Contraté a un asesor confiable, revisé seguros, y preparé testamentos que dejaban muy claro que nadie podía reclamar un solo euro sin mi consentimiento explícito. Cada documento estaba blindado, legal y efectivo.

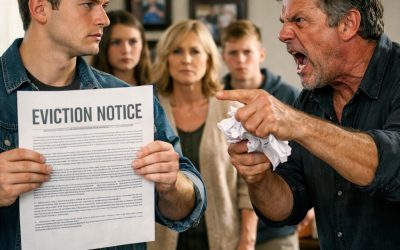

Mis hijos empezaron a notar cambios: transferencias que no podían tocar, reuniones que no podían posponer, decisiones que ya no podían manipular. La incredulidad creció en sus rostros. Creían que me habían empujado al agua y que me habían derrotado. Yo me estaba levantando más fuerte, más segura, más imparable.

Una tarde, durante una comida familiar, los observé directamente.

—¿Recuerdan el lago? —pregunté suavemente, mientras servía té—. Fue un día divertido, ¿no?

El silencio fue absoluto. Sus rostros se tornaron pálidos. Se dieron cuenta de que el tiempo de subestimarme había terminado.

Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.