La verdad es que no debería haberme sorprendido. Mis padres también se habían saltado mi graduación universitaria. En aquel entonces, mamá dijo que Avery tenía exámenes finales. Papá ni siquiera llamó. Siempre había alguna razón, siempre una prioridad más pequeña y brillante. Había pasado mi adolescencia tratando de ganar amor como si fuera una beca, trabajando en dos empleos, enviando dinero a casa, diciendo que sí a cada petición. Cuando tenía dieciséis años, usaba un delantal marrón de Starbucks al amanecer, sirviendo caramel macchiatos a abogados y enfermeras mientras mis compañeros de clase aún dormían.

Mamá solía enviarme mensajes de texto: “Gracias, cariño. Avery necesita lecciones de piano”. O: “Tiene una excursión, solo un poco extra”. La primera vez que dijo: “Eres nuestro orgullo”, le creí. Pensé que el amor sonaba como aprecio. Ahora sé que sonaba a obligación. Cuando entré en la escuela de posgrado, me dije a mí misma que este título cambiaría todo. Que si lograba lo suficiente, tal vez ella me vería no como el plan de respaldo, no como el cheque de pago constante disfrazado de hija, sino como su igual. No sabía entonces que incluso el éxito podía torcerse en otra razón para tomar.

Tres días después de la ceremonia, cuando el birrete y la toga aún colgaban junto a la puerta, apareció ese mensaje en mi teléfono: ¿Necesito 2.100 dólares para los dulces 16 de tu hermana? Sin felicitaciones. Sin curiosidad sobre cómo me fue. Solo números, una fecha límite, envueltos en esa misma expectativa silenciosa. Miré el texto durante mucho tiempo. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí —algo pequeño, cansado y largamente ignorado— finalmente se levantó.

El dólar

Miré ese mensaje hasta que el teléfono se atenuó y se bloqueó. “2.100 dólares”. El número exacto estaba allí como una orden, no como una petición. Debería haber estado insensible a estas alturas. Durante años, el dinero había sido el idioma que mi familia usaba en lugar del amor. Pero ese día, no me resbaló como solía hacerlo. Tal vez fue el silencio después de la graduación, el eco de todas esas manos aplaudiendo que no eran para mí. Tal vez fue simplemente el hecho de que finalmente me había quedado sin razones para seguir comprando un afecto que nunca existió.

Abrí mi aplicación bancaria, vi mis ahorros —apenas tres mil dólares— y sentí que algo en mí se endurecía. Escribí “$1”, agregué una nota: “Felicidades”, y presioné enviar. Durante un largo minuto, simplemente me quedé sentada allí, con la palabra “Enviado” brillando en la pantalla. Luego abrí el cajón junto a la puerta principal, saqué la llave de repuesto que mi madre insistía en guardar para emergencias y la tiré a la basura. Esa noche, llamé a un cerrajero. Llegó una hora después, un hombre mayor con voz suave y herramientas que tintineaban como campanas de viento cuando trabajaba. La nueva cerradura encajó en su lugar, sólida y definitiva. Cuando se fue, me quedé en la puerta por un momento, respirando el leve olor a aceite y metal. Fue el primer límite que había construido en mi vida.

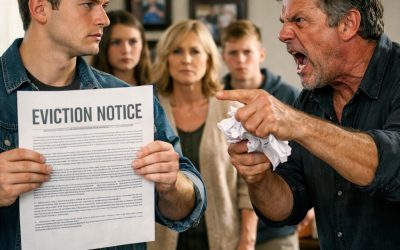

El golpe en la puerta

Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.